瓜氨酸血症

瓜氨酸血症是一种遗传性疾病,会导致氨和其他有毒物质在血液中积聚,在正常情况下,瓜氨酸与天冬氨酸结合形成精氨琥珀酸,要是后者不能裂解,瓜氨酸与氨便积累起来,结果便会发生失禁、失眠、出汗、呕吐、腹泻、惊厥、精神异常、甚至阵发性昏迷,而由于瓜氨酸血症是由尿素循环问题引起的,它属于一类被称为尿素循环障碍的遗传疾病。

瓜氨酸血症(citrullinemia)是一种常染色体隐性遗传性疾病,该疾病可分为瓜氨酸血症I型和瓜氨酸血症II型2种类型。其中瓜氨酸血症I型是由染色体9q34上编码精氨琥珀酸合成酶的ASS1基因(OMIM:603470)的纯合或复合杂合突变引起的,而瓜氨酸血症II型是由于体内希特林蛋白功能缺乏所引起,致病基因是SLC25A13。

瓜氨酸血症的原因

ASS1和SLC25A13基因突变都会导致瓜氨酸血症[1],这些基因参与反应的蛋白质在尿素循环中起到代谢作用,下面具体分析一下瓜氨酸血症两种不同的类型的具体诱因。

I型

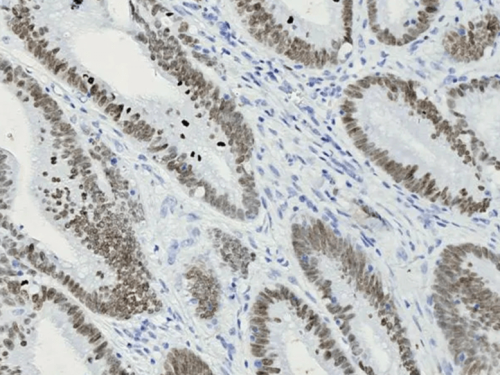

主要由于精氨酸代琥珀酸合成酶基因突变(定位在9p34.11)所致。精氨酸代琥珀酸合成酶是尿素循环的第三个酶,催化瓜氨酸及天冬氨酸合成精氨酸代琥珀酸。

该酶基因变异使酶的功能缺陷,尿素循环瓦解。导致瓜氨酸与氨在体内蓄积,出现高氨血症、瓜氨酸及其他尿素循环的副产物在血液、尿液及脑脊液中蓄积,引起一系列的毒性损害,严重时导致脑水肿危及生命。

Ⅱ型

主要由于编码希特林蛋白的SLC25A13基因突变(定位在7q21.3)所致。希特林蛋白作为天冬氨酸/谷氨酸的载体,将线粒体内合成的天冬氨酸转运到胞质,将胞质中的谷氨酸转运至线粒体内。

希特林缺乏将导致天冬氨酸不能转运至胞质参与尿素循环,导致尿素循环障碍,出现高氨血症引起的一系列神经精神症状,部分患者表现严重会危及生命。

瓜氨酸血症的症状

瓜氨酸血症I型和Ⅱ型均表现为血清瓜氨酸水平明显升高,临床症状、发病时间等稍有不同,下面对两种情况的具体表现症状进行分析。

I型

- 1. 发病时间差异较大,可在生后数天发病,也可在儿童期后成年期发病;

- 2. 婴儿期,主要表现为喂食欠佳、呕吐、焦躁不安、嗜睡、呼吸急促等,病情变化快,可能出现角弓反张、痉挛抽搐、意识丧失、中枢性呼吸衰竭等严重的神经系统症状,甚至死亡。部分患者可出现肝酶升高和肝脏增大等肝损害表现;

- 3. 在儿童或成年人时期,可仅表现为血瓜氨酸升高,临床症状不明显,甚至无异常。

II型

瓜氨酸血症的治疗

对CTLN1和CTLN2患者的治疗包括饮食限制、控制高氨血症和控制颅内压,其中饮食限制的目的是限制蛋白质的摄入量,以避免发展过量的氨。

然而,受感染的婴儿必须摄入足够的蛋白质以保证正常生长,所以婴儿必须吃特制的低蛋白、高热量的食物,补充必需的氨基酸,多种维生素和钙补充剂也可以使用。

当个体氨水平极高(严重高氨血症发作)时,必须及时治疗,这样可避免高氨昏迷及相关神经症状,从而防止在高氨血症发作期间形成过多的氨或清除过多的氨。一般临床常用的药物有布苯基、拉维适和精氨酸。

还应当对患病儿童进行监测,以防止颅内压升高,并预料会发生高氨血症发作。警告迹象包括情绪变化,头痛,嗜睡,恶心,呕吐,拒绝进食和脚踝阵挛。

孕小帮上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。