朝阳中心医院 - 朝阳市中心医院生殖中心助孕指南

朝阳市中心医院始建于1937年,位于辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段6号,是一所集医疗、急救、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等综合性医院,医院的生殖医学中心是特色科室,也是治疗不孕不育症的专业科室,目前获得了夫精人工授精等辅助生殖技术资质,填补了朝阳市辅助生殖技术的空白。

朝阳中心医院是一所二级甲等综合医院,担负着朝阳县28个乡镇57万人口及周边地区人民群众的医疗保健和朝阳市急救中心朝阳县分中心急诊患者的接诊救治任务。医院老院区位于朝阳市双塔区长江路四段114号,占地面积38亩,建筑面积1.8万平方米,开放床位430张。

朝阳中心医院介绍

朝阳市中心医院位于辽宁省朝阳市朝阳大街二段6号,始建与1937年,占地面积46000平方米,建筑面积132849平方米,是一所集医疗、急救、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等综合性医院,是朝阳市医保和新农合定点医院,是国家卫生部脑卒中筛查与防治基地和高级卒中中心、国家级和省级住院医师规范化培训基地、中国医科大学/锦州医科大学教学医院。

也是朝阳市红十字会医院、朝阳市急救中心、朝阳市牙病防治中心、朝阳市性病防治中心,先后荣获国家爱婴医院、国家脑卒中筛查与防治一级预防先进单位、中国医疗机构公信力示范单位、全国婚育新风进万家先进单位、省文明单位、省先进基层党组织、省“五一劳动奖状”、省“三八红旗集体”、省健康教育示范基地等荣誉称号。

历史发展

- 1937年,医院前身-土默特右旗医院创建;

- 1946年,医院更名为朝阳卫生院;

- 1959年,医院更名为朝阳市医院;

- 1964年,医院更名为朝阳专区人民医院;

- 1970年,医院更名为朝阳市人民医院;

- 1974年,医院更名为朝阳地区人民医院;

- 1984年,医院更名为朝阳市第一人民医院;

- 1993年,医院更名为朝阳市中心医院;

- 1997年,医院被评定为国家级三级甲等医院。

生殖医学中心简介

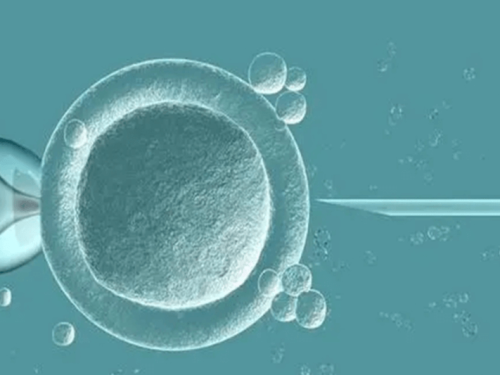

朝阳市中心医院[1]生殖医学科2018年10月8日筹建不断壮大。2018年9月,朝阳市中心医院生殖医学中心通过了省卫健委组织专家进行的试运行评审,获准开展“夫精人工授精技术”。试运行一年来,朝阳市中心医院生殖医学中心已经接诊不孕不育患者1.5万余人次,实施“夫精人工授精”100个周期,并有17对夫妇成功受孕。

生殖中心现设有生殖妇科、生殖男科、男科实验室和人工授精实验室。中心还购入了齐全的仪器设备,如美国赛默二氧化碳培养箱、日立阿洛卡阴式B超、苏州安泰超净工作台、中佳低速离心机、生物显微镜及精液分析设备等。

专家团队

现有从事生殖医学专业的有资质的在编医师5人,均具备研究生及以上学位,实验室技术人员3人、护士2人。目前,朝阳市中心医院不孕不育年均门诊量13000余人次,积累了较为丰富的临床经验。

王月春

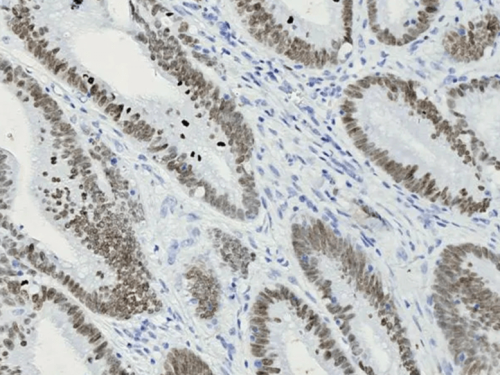

主任医师,生殖医学中心主任兼妇产科门诊主任。从事妇产科临床工作多年,熟练掌握妇产科常见病及多发病的诊治,尤其擅长妇科内分泌疾病(如月经紊乱、多囊卵巢综合征、高泌乳素血征等)的诊断和治疗,应用促排卵、人工授精技术及宫腹腔镜微创技术等不同方法进行不孕不育患者的诊治。

程桂丽

硕士,主任医师,妇产科主任。擅长宫腔镜技术,腹腔镜技术,恶性肿瘤诊断及治疗,阴式子宫切除,产科重症抢救。开展广泛性子宫切除阴道延长术,双侧卵巢悬吊术,宫腔镜下子宫内膜切除术,腹腔镜下子宫切除术,子宫肌瘤核除术,盆腔淋巴结清扫,紧急宫颈环扎术,阴式子宫肌瘤核除术。

王贤华

擅长男性生殖能力检查(精液常规分析,精液形态学检查,精浆生化分析,DNA碎片检查等),人工授精实验室处理(精液的优化处理等),第一代第二代试管婴儿(IVF—ET,ICSI等)的培养,移植等。

乘车路线

公交路线

- 市内乘1路、5路、6路、8路、9路、10路、18路、20路、21路公交车,在医院站下车即到。

目前,辽宁省朝阳市只有一家医院具备开展辅助生殖技术的资质,即朝阳市中心医院,虽然医院只能进行人工授精,但医院的辅助生殖技术已经相关卫生部门批准,医疗技术水平和医疗安全值得信赖。

孕小帮上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。